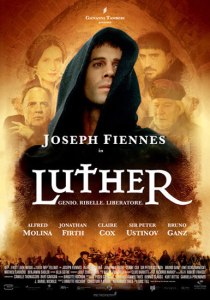

Apresiasi pada Film “Martin Luther”

Wajah Gereja Katolik dari Sudut Pandang Protestan

Antara Menggali Kebenaran dan Menyadari Kesalahan

Antara Menggali Kebenaran dan Menyadari Kesalahan

Pendahuluan

Tak bisa dipungkiri bahwa peristiwa “Reformasi” yang telah melahirkan Protestanisme merupakan moment yang sangat penting bagi kalangan penganut protestan. Namun moment penting itu hingga sekarang dipahami dengan beragam sikap. Ada golongan protestan yang sangat sinis, melihat bahwa peristiwa itu sebagai contoh paling nyata bahwa kekuasaan Gereja haruslah tetap terabstraksi terletak pada kepemimpinan Yesus semata, yang pada akhirnya mereka memiliki posisi cukup strategis untuk terus menerus ngudhal-udhalke”sesat”an Gereja Katolik Roma. Namun ada juga yang mencoba melihatnya sebagai bagian perjalanan dinamis Gereja menemukan bentuknya dalam mengarungi sejarahnya. Kalangan yang kedua ini lebih melihat bahwa protestanisme masih berada dalam proses untuk mencapai tujuannya. Dan itu hanya bisa terjadi jika gereja-gereja yang menganggap diri protestan tetap berpegang pada semangat awalnya yaitu untuk berani secara terus menerus mereformasi diri. Dua sikap inilah yang pada umumnya berkombinasi dalam diri orang protestan ketika berinteraksi dengan saudaranya dari Katolik.

Tak bisa dipungkiri bahwa peristiwa “Reformasi” yang telah melahirkan Protestanisme merupakan moment yang sangat penting bagi kalangan penganut protestan. Namun moment penting itu hingga sekarang dipahami dengan beragam sikap. Ada golongan protestan yang sangat sinis, melihat bahwa peristiwa itu sebagai contoh paling nyata bahwa kekuasaan Gereja haruslah tetap terabstraksi terletak pada kepemimpinan Yesus semata, yang pada akhirnya mereka memiliki posisi cukup strategis untuk terus menerus ngudhal-udhalke”sesat”an Gereja Katolik Roma. Namun ada juga yang mencoba melihatnya sebagai bagian perjalanan dinamis Gereja menemukan bentuknya dalam mengarungi sejarahnya. Kalangan yang kedua ini lebih melihat bahwa protestanisme masih berada dalam proses untuk mencapai tujuannya. Dan itu hanya bisa terjadi jika gereja-gereja yang menganggap diri protestan tetap berpegang pada semangat awalnya yaitu untuk berani secara terus menerus mereformasi diri. Dua sikap inilah yang pada umumnya berkombinasi dalam diri orang protestan ketika berinteraksi dengan saudaranya dari Katolik.

Dalam kehidupan keseharian, dua sikap tersebut menimbulkan pelbagai perasaan di kalangan umat. Ada yang menjadi `malu’ manakala haruss melihat bahwa pertikaian katolik-Protestan itu belum selesai di berbagai tempat hingga sekarang. Ada yang menjadi kecil hati manakala melihat bahwa gerakan reformasi itu juga menjadi pemicu semakin terpecahnya gereja. Apapaun perasaannya, kita di Indonesia sejak lahir diposisikan menjadi dua Agama yang berbeda. Katolik bukan Kristen dan Kristen bukan Katolik.

Sering saya bertanya dalam hati mengapa hal ini terus-menerus tersimpan dan menjadi latent sebagai pemicu sulitnya saling mengakui bahwa antara Protestanisme dan Katolik mendasarkan gerakan agamanya pada sumber yang sama. Menurut hemat saya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa orang protestan memiliki dua sikap itu, di antaranya:

- Munculnya praduga negatif pada Katolik adalah akibat dari kuatnya semangat Protestanisme membangun identitas dirinya. Dan identitas itu biasanya dipahami sekedar sebagai “yang bukan ini atau itu”. Protestanisme adalah Kekristenan yang bukan katolik.

- Kecurigaan bahwa masih dipertahankannya “point of conflict” pada peristiwa Reformasi oleh kalangan katolik; seperti posisi Paus dan konsili-konsili, penggunaan ikon-ikon, dan — terutama — posisi Maria dan para orang suci. Saya sebut kecurigaan karena gambaran yang diletakkan pada hal-hal itu biasanya persis sama seperti pada abad saat peristiwa reformasi terjadi.

- Kuatnya pemahaman bahwa agama adalah jalan untuk menemukan kebenaran. Jika ditekankan bahwa Protestanisme adalah gerakan menemukan kebenaran, maka secara otomatis katolik dianggap sebagai yang tidak atau belum berhasil menemukan kebenaran.

Hal-hal ini saya utarakan karena berhubungan erat dengan pengalaman hidup saya dalam upaya untuk semakin menyadari keberadaan Gereja katolik. Sebagai sebuah gambaran, Sejak kecil saya dibiasakan melihat gereja katolik dengan cara yang lebih menghormat, masuk lingkugannya dengan tenang dan tidak boleh pencilakan. Berbeda dengan di gereja sendiri dimana kami bisa berlari-larian keluar masuk gereja, yang orang-orangnya bisa dengan sambil ngobrol, makan, minum dan merokok bersama di teras gereja sebelum kebaktian dimulai. Tak ayal lagi, selanjutnya tertanam dalam diri saya bahwa gereja protestan sedang berusaha dan belajar untuk semakin mendisiplinkan diri hingga suatu saat nanti mampu menjadi seperti gereja katolik.

Disamping itu, pengalaman hidup saya mengajarkan pada saya bahwa kesabaran, keteladanan dan kebaikan hati orang-orang katolik di desa saya memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara situasi bergereja dan hidup sebagai anggota komunitas gereja. Dan diam-diam, tanpa curiga saya mengidolakan gereja katolik. Hingga pada suatu saat saya harus mengikuti katekisasi untuk bisa menjadi anggota dewasa gereja, saya diajarkan tentang sejarah reformasi. Dan dengan sedikit berlebihan, pengajar katekisasi itu memperlihatkan sisi gelap gereja katolik semata tanpa refleksi yang memadai. Bahkan dengan memberi contoh pada praktek kehidupan gereja katolik saat itu dengan langsung menggambarkannya sebagai praktek yang sama dengan yang dikritik oleh Luther. Ditambah lagi, suatu kali ada seorang adik Ibu saya menghadiahi salib yang cukup besar (kira-kira setengah meter) dengan patung tubuh Kristus. Dengan tegas Bapak saya, yang waktu itu sedang menjabat Majelis Gereja mengatakan bahwa salib boleh dipasang asal tubuh Kristusnya dilepaskan dari salib. Jadi hanya salib saja.

Saya tidak mampu melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam gereja saya sehingga semangat iconoklasme itu begitu kuatnya terpelihara. Namun dalam pengalaman saya, itu menjadi jelas bahwa secara diam-diam keinginan membangun identitas, bertahannya semangat konfliktual dan upaya untuk menjadi komunitas yang “benar”, cukup kuat bertahan dikalangan Protestan. Demikianlah “kisah Martin Luther” memberi kontribusi pada diri saya untuk mulai menjadi sinis dan curiga terhadap segala bentuk praktek menggereja Katolik dan hidup para umatnya. Mengingat saat-saat seperti itu sungguh memprihatinkan. Mengingat bahwa sebuah sejarah yang dibuka dapat mengakibatkan terbukanya “luka lama”, terulangnya kebencian dan tersemainya dendam memperlihatkan bahwa diperlukan cara baru untuk menjelaskan sejarah itu dan memahaminya.

Mengapresiasi Sejarah lewat film

Sebagai sebuah upaya mengapresiasi sejarah lahirnya potestanisme, tentu sebuah film

akan menemukan kesulitan untuk mengambil posisi “netral”nya. Bukan hanya karena sejarah itu cukup besar pengaruhnya dan dikenal, diingat dan dikenang bahkan diindogtrinasikan terus menerus generasi demi generasi, melainkan seperti sudah diketahui bahwa penulisan sejarah adalah penulisan sebuah kisah kekuasaan. Film ini jelas mewakili sebuah apresiasi tunggal yang “menggembirakan” orang Protestan —terutama kelompok pertama seperti saya sebut di atas. Melihat film ini orang diingatkan pada pengenalan awal “peristiwa reformasi” yang telah melahirkan Protestanisme sebagai satu-satunya gereja yang sejati. Jadi film yang terikat erat dengan tradisi sejarah tertulis (diktat resmi sejarah reformasi) seperti ini jelas akan menjadi provokatif

akan menemukan kesulitan untuk mengambil posisi “netral”nya. Bukan hanya karena sejarah itu cukup besar pengaruhnya dan dikenal, diingat dan dikenang bahkan diindogtrinasikan terus menerus generasi demi generasi, melainkan seperti sudah diketahui bahwa penulisan sejarah adalah penulisan sebuah kisah kekuasaan. Film ini jelas mewakili sebuah apresiasi tunggal yang “menggembirakan” orang Protestan —terutama kelompok pertama seperti saya sebut di atas. Melihat film ini orang diingatkan pada pengenalan awal “peristiwa reformasi” yang telah melahirkan Protestanisme sebagai satu-satunya gereja yang sejati. Jadi film yang terikat erat dengan tradisi sejarah tertulis (diktat resmi sejarah reformasi) seperti ini jelas akan menjadi provokatif

Pembangunan karakter dari tokoh-tokohnya, baik Marthin Luther dan kelompoknya maupun para imam pro-Roma dan para Uskupnya sangat kentara berasal dari perspektif yang semata-mata protestan. Luther sebagai tokoh kuncinya bergumul dalam kisah dengan tokoh-tokoh yang berada pada pihaknya (ada yang baik ada yang tidak) berhadapan dengan para tokoh antagonis para uskup dan profesor penjaga ajaran gereja (yang pada akhirnya juga diperlihatkan tidak satu suara). Semangat reformasi sudah tersebar cukup signifikan baik di kalangan imam maupun umat. Dan dari tingkat yang paling kecil semangat baru itu mendapatkan persetujuan yang sama besar dengan penolakannya.

Sekalipun sedikit diberi gambaran bahwa kalangan protestan awal itu dengan segera juga menjadi “aristokrat” baru (pernikahan Luther) yang tidak dengan segera dan secara otomatis menyelesaikan persoalan jamannya seperti yang dinampakkan dalam seting kelompok masyarakat miskin yang gampang dimobilisasi, alur ceritanya membawa pemirsa pada kesan seolah-olah itu adalah pilihan yang masuk akal. Bahkan adegan itu kemudian justru diselesaikan dengan gambaran pertikaian dengan penyelesaian kemenangan (sekalipun Luther dinampakkan sebagai tokoh yang anti kekerasan).

Maka saya sekarang menjadi curiga bahwa cerita yang dibangun dalam film ini berdasarkan pada sebuah perspektif sejarah saja. Yang sekalipun diperlunak dengan alur untuk melihat bahwa Luther adalah sebuah polemik gereja pada jamannya yang telah menawarkan pilihan baru bagi orang-orang Kristen, tetap nampak bahwa polemik itu muncul semata-mata karena kebijakan yang keliru dari pihak Katolik. Mengenai bagaimana ide-ide Luther itu membingungkan banyak kalangan dan terutama para jemaat biasa, para pendengar kotbah mingguannya, para mahasiswanya, dan yang selanjutnya harus diselesaikan dengan pergumulan yang keras untuk memilih bergabung dengan kelmpok Luther atau tetap menjadi bagian dari imam-imam pro-Roma, sebagaimana yang hingga kini sering menjadi pilian yang sulit antara orang Protestan yang hendak menjadi katolik atau sebaliknya, tidak muncul dengan kuat dan tidak menjadi bagian dari sejarah.

Namun secara optimis kita dapat melihat bahwa selalu ada proses, entah itu dari dalam maupun dari luar gereja untuk terus berusaha membaharui gereja. Proses itu bisa terjadi melalui peristiwa yang sudah terakumulasi dan meledak dalam bentuk perubahan besar seperti revormasi ini, namun bisa juga melalui peristiwa-peristiwa kecil sekalipun seringkali luput dari catatan sejarah. Kita dapat melihat bahwa Luter adalah titik puncak yang sekaligus titik balik dari sebuah usaha keras banyak orang para pendahulu reformasi dan perjuangan hebat para penerus gerakan itu.

Bukanlah kebetulan jika gerakan reformasi ini muncul juga dengan berkembangnya perjuangan nasionalisme Jerman. Dan Luther berada dalam aksi yang sangat strategis ketika mengkombinasikan gerakan reformasi dengan cara mengembangkan sentimen nasionalisme. Luther bahkan tidak jarang di abadikan (mis. dalam patung) sebagai seorang nasionalis yang membangun pondasi sebuah bangsa dengan Kitab Suci. Dalam hal ini nampak bahwa pembaruan yang efektif adalah yang menggunakan strategi yang tepat yang dapat membaca situasi jamannya.

Wajah Gereja Katolik di mata orang Protestan kini

Di atas saya banyak menggunakan istilah Protestanisme. Hal ini saya sengaja utarakan karena nampaknya itulah istilah yang sesuai jika kita hendak membicarakan mengenai semangat reformasi yang dipelopori oleh Luther. Dalam situasi yang dihadapi oleh gereja-gereja di Indonesia khususnya, istilah Protestanisme tidak digunakan. Yang digunakan malah Kristen Protestan. Maksudnya jelas, bahwa protestanisme hanyalah bagian dari sebuah gerakan spiritual kekristenan. Gerakan spiritual yang terpusat pada Kristus. Namun sejarah memang tidak mudah untuk diperbaharui. Dengan pemahaman bahwa Gereja Kristen Protestan adalah sebuah Protestanisme maka negara menggolongkannya sebagai agama yang berbeda dengan Katolik.

Gereja katolik tentu sudah sangat berbeda dengan gambaran yang terdapat dalam film Luther. Oleh karenanya kita patut bersyukur bahwa kita semakin hari semakin bisa mengatasi kesadaran naif mengenai Protestanisme atau Katolikisme itu sekalipun secara formal hal itu “terlanjur” memberi identifikasi pada diri kita. Bersama-sama sebagai Gereja yang telah dibentuk oleh perjalanan sejarah untuk menempuh cara yang berbeda, kita berada dalam satu arak-arakan menghadapi perubahan jaman yang sama. Jadi bagi saya, melihat wajah gereja katolik dengan sendirinya juga akan merefleksikan keberadaan gereja protestan itu sendiri.

Perubahan jaman yang sedang trend berhubungan dengan hidup menggereja adalah semakin sulitnya rakyat kebanyakan mengakses sumber-sumber kehidupan dan menggunakannya secara bertanggungjawab. Dan dalam situasi seperti ini musuh utama yang perlu di”reformasi” adalah kekuatan-kekuatan yang mendominasi sumber-sumber kehidupan itu sehingga tidak dapat diterima sebagai berkat oleh semua orang. Sayangnya kekuatan dominatif itu tidak mudah diidentifikasi secara antagonis terdapat pada seseorang, sekelompok orang, atau sebuah idiologi tertentu. Kekuatan dominatif itu ada dalam tiap budaya dan konteks sosial.

Tanpa mengecilkan usaha pihak lain, pada prakteknya Gereja Katolik lebih memiliki “kepekaan Luther” dalam melihat segala gejala sosial, politik dan budaya yang ada di tengah masyarakat. Yaitu sebuah kepekaan untuk lebih menggereja secara etis daripada dogmatis. Saya tidak perlu menyebutkan contohnya, namun dengan mengambil sikap strategis baik dalam kehidupan politik, sosial dan budaya, Gereja di Indonesia diperhadapkan pada kebutuhan untuk membangun keberanian mengambil sikap etis dan memperlihatkan sikapnya itu sebagai kesaksian yang hidup di tengah dunia ini.

Dalam hal menangkap gerak budaya dan tradisi lokal, banyak kalangan Protestan harus kembali belajar pada gereja Katolik yang memberikan peluang yang amat leluasa bagi muatan-muatan lokal baik dalam hal berteologi maupun dalam hal membangun tradisi lokal dalam mengapresiasi kehadiran yang Illahi. Bahkan terhadap semakin menguanya trend anak muda mengkombinasi ibadah dengan intertainment, nampak bahwa Gereja katolik lebih siap dibandingkan Gereja Protestan. Dalam hal ini memang seringkali gereja diperhadapkan pada pilihan untuk menjadi akomodatif sekalipun gerakan baru itu tidak secara otomatis berpengaruh terhadap tradisi yang ada atau intoleran. Atau menjadi toleran, mempertimbangkan perubahan yang baru dalam struktur tradisi yang dimiliki gereja namun dicarikan alternatif lain sebagai kompensasinya atau tidak akomodatif.

Pendek kata, sebagaimana seorang “saudara tua” Gereja Katolik adalah komunitas yang paling dekat dengan gereja-gereja protestan mainline, dibandingkan dengan hubungan gereja protestan mainline dengan gereja-gereja yang lain. Nampaknya inilah peluang gereja Katolik bagi gerakan Oikumene di Indonesia jika dia dapat berbesar hati menerima upaya-upaya baru, mula-mula dengan gereja-gereja Proestan dan selanjutnya dengan gerakan-gerakan gereja baru yang lainnya.

Seperti telah saya singgung di atas, disadari atau tidak, gambaran mengenai gereja Katolik seperti yang terdapat dalam jaman Luther, entah mengapa, masih juga menghantui pemahaman orang Protestan terhadap Katolik. Namun sekali lagi, berdasarkan pengalaman pribadi saya, ada peluang-peluang yang dapat menetralisir pemahaman seperti itu. Diantaranya adalah dengan membuka diri pada kebutuhan simbolisme. Baik kedudukan Paus sebagai wakil Kristus di dunia ini, “pengkultusan” Maria Bunda Allah, pengangkatan orang-orang suci, penentuan tempat ziarah dan praktek sakramen, yang seringkali sulit dipahami oleh kalangan Protestan dapat ditempatkan sebagai simbolisme dimana intensitas pemahaman orang memiliki perbedaan. Perbedaan intensitas simbolis tidak bisa lagi dijadikan indikasi kebenaran. Dengan intensitas yang berbeda orang dapat secara bersama-sama memanfaatkan simbolisme bagi suatu apresiasi terhadap kehadiran yang Illahi. Dalam hal ini, komunitas Taize di Perancis adalah sebuah contoh tindakan rekonsiliatif yang memperlihatkan bentuk-bentuk praktis penghayatan terhadap simbolisme dimana setiap orang dapat secara bersama-sama masuk dalam perjumpaan dengan Allah.

Bagi orang Protestan kini, Gereja Katolik seringkali dijadikan rujukan pertama dalam mensikapi segala perubahan jaman. Namun, kalau ada Romo yang kolotdirasani, kalau ada komunitas Katolik yang eksklusif digunjingkan. Sekolah-sekolah katolik dijadikan pilihan utama seklipun dengan menggerutu karena biayanya tinggi. Demikianlah orang Protestan melihat gereja Katolik dalam refleksinya menggali kebenaran dan menyadari kesalahan terus menerus.

Komentar