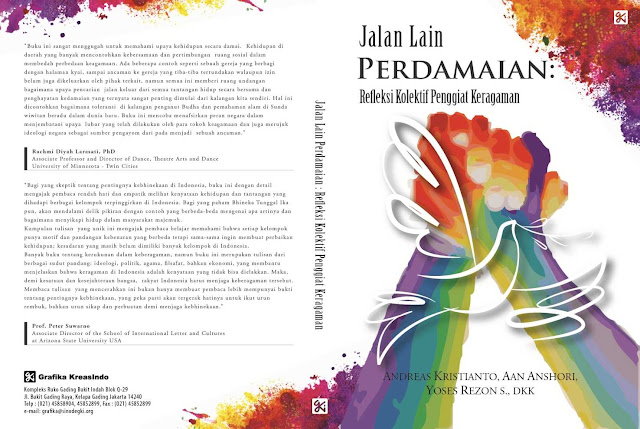

Tempat paling damai di Bumi

(Pengalaman pribadi menemukan komunitas damai)

|

| Artikel ini adalah salah satu tulisan yang diterbitkan dalam buku ini |

Pengantar

Tulisan ini adalah

refleksi dari pengalam panjang penulis mencoba menemukan komunitas manusiawi

yang bisa dirasakan sebagai “rumah” dan tempat paling damai di bumi. Begitu

panjang dan pentingnya pengalaman itu bagi usaha kita bersama memahami hidup

damai dalam kepelbagaian dan bagaimana membangun sikap diri (personal maupun

organisasional) yang otentik penuh semangat menuju kedewasaan bersama dengan

orang-orang disekitar kita, maka detail peristiwa tidak diutamakan. Penulis

berusaha fokus pada perjumpaan-perjumpaan dengan realitas yang paling penting

yang memberi pelajaran, membuka wawasan dan mendewasakan penulis.

Pertanyaan paling penting

Dimanakah tempat paling

damai di Bumi? Apakah di rumah, ketika semakin hari semakin nampak bahwa bahkan

sistem pendidikan yang lazim dilakukan dalam keluarga cenderung abusif dan

mencetak generasi baru yang tidak mampu menentukan dengan bebas identitas

dirinya? Apakah di sekolah atau kampus, yang semakin populer dimaklumi bahwa

semakin kritis dan progresif seorang siswa atau mahasiswa, semakin kesulitan

dia mendapatkan akses terhadap kelangsungan pendidikannya? Apakah dalam lembaga

keagamaan, yang semakin hari semakin memperlihatkan bahwa kesibukan utamanya

bukan lagi membangun keutuhan kemanusiaan yang bergaul dengan Tuhan, namun

birokrasi ekonomi politik, tata organisasi, dan ambisi mengedepankan

simbol-simbol duniawi sebagai keberhasilannya? Pertanyaan-pertanyaan besar

seperti ini selalu mengganggu nalar sehat siapapun yang dengan ketulusan

membuka diri, menjadi diri sendiri, dan yang selalu berusaha mencari

jalan-jalan damai.

Pertanyaan-pertanyaan

di atas akan semakin panjang dan mengganggu ketika seseorang memiliki masa lalu

yang tidak menyenangkan beberapa orang, yang mengecewakan lembaga moral, dan

yang membuat marah pemakluman sosial karena tabu yang dijunjung terlalu tinggi

terbongkar kebusukannya. Demikianlah pengalaman saya menelusuri jalan-jalan hidup

otentik apa adanya mencoba menemukan tempat paling damai di Bumi. Sebagaimana

semua orang berusaha mencarinya, pencarian itu aku mulai dari diriku sendiri.

Untuk itu pertanyaan

pertama yang aku tegaskan pada diriku sendiri adalah menyadari sepenuhnya

bagaimana cara pandang diriku memetakan, merasakan, menggambarkan, menamai, dan

hidup di dalamnya. Jelas orang yang mencari tempat paling damai di dunia

bukanlah orang yang sempurna. Karena ternyata tempat paling damai di dnuia itu

bermula dalam pribadi yang berdamai dengan diri sendiri, yang memilih

jalan-jalan damai dengan segala macam resikonya, dan tetap menghidupi damai

sepanjang jalan itu.

Tempat paling aman

Tidak ada seorangpun

yang bisa memastikan sebuah tempat adalah tempat paling aman di dunia ini.

Karena tempat paling aman adalah tempat dimana seseorang merasa paling bebas

menjadi dirinya sendiri, tempat dimana keunikan-kekurangan-kelebihan dihargai

sebagai peluang belajar menjadi semakin dewasa, sebuah tempat dimana

orang-orang yang ada disekeliling kita adalah orang-orang yang sepenuhnya bisa

dipercaya tidak akan berbuat jahat kepada kita apapun situasinya.

Sesungguhnya sederhana,

namun dalam konteks kultural dan psiko-sosial masyarakat yang khabarnya ramah

tamah dan penuh pengertian ini, menemukan tempat paling aman tidaklah mudah.

Dimanakah kita bisa menjadi diri sendiri dengan bebas jika harmoni dimaknai

dengan cenderung melihat pada persamaan-keseragaman-persetujuan-pemakluman,

keselarasan diakui jika terjadi ketundukan pada suara kebanyakan, dan

ketenangan ditekankan sebagai keadaan tanpa adanya ide-ide besar yang

menghasilkan perbedaan-perbedaan yang kontras?

Menemukan tempat paling

aman ternyata butuh kerja keras bernegosiasi, berkompromi, dan bahkan

mentoleransi banyak hal yang ada di sekitar kita. Mengapa? Karena setiap orang

akan berhadapan dengan paradoks realitas sosial. Tentu ada banyak aspek yang

bisa menolong seseorang untuk dapat berekspresi dengan merdeka dan menemukan

penghargaan yang semestinya. Namun ada banyak ketentuan, hukum komunal,

kebiasaan, adat, tradisi, aturan-aturan tak tertulis bahkan yang tertulis

dengan asumsi memiliki kesucian tertinggi, dan lain sebagainya yang tidak

selalu mampu menampung identitas diri, ekspresi terbaik, dan minat paling

menonjol seseorang.

Karena hal-hal itulah,

sering muncul persoalan mayoritas dipertentangkan dengan minoritas, persoalan

anggapan umum (common sense)

dipertentangkan dengan sikap pribadi, bahkan persoalan kekuasaan yang sering

dengan latah dan salah kaprah dijadikan rujukan terakhir menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi

dipertentangkan dengan kehendak rakyat. Maksudnya begini; karena perbedaan

antara seseorang dengan seorang yang lain itu kadang bisa sampai pada persoalan

siapa benar dan siapa salah, siapa menang dan siapa kalah, maka dibutuhkanlah

otoritas tertinggi yang menghakimi. Bentuknya bisa berupa surat, ketentuan,

legalitas, peraturan, kitab, orang penting dan hebat, sampai pada kekuasaan

negara dengan alat militernya. Jadi logika yang terbangun adalah bahwa dalam sebuah

masyarakat, ketika relasi interpersonal berada dalam perbedaan kritis, otoritas

tertingginya adalah penghakiman berdasarkan hukum.

Saking dominannya

kesadaran pada logika itu, maka setelah negara, beramai-ramailah

institusi-institusi yang ikut-ikutan mengurusi masyarakat, organisasi-organisasi

masa, dan bahkan perkumpulan-perkumpulan komunal dari Rukun Tetangga (RT)

hingga kelompok minat, hobi dan kelompok keagamaan dan keyakinanpun membangun

aturan dan kebiasaannya, bahkan hukumnya sendiri. Tentu hal seperti ini

diperlukan dalam banyak hal. Namun tidak dalam semua hal. Karena tetap perlu

untuk selalu dipertanyakan bentuk-bentuk praktisnya. Apakah dengan mekanisme

yang dilengkapi dengan ancaman hukuman seperti itu, individu dapat menemukan

tempat paling amannya?

Sebagai sebuah contoh.

Gereja adalah organisasi yang entah apapun interpretasi denominasionalnya

(berdasarkan aliran-aliran) – berbasis pada nilai-nilai yang diajarkan oleh

Yesus Kristus. Pada prakteknya, sebagaimana lazimnya sebuah organisasi, logika

hukum seperti di atas juga menjadi acuan penting dalam mengatur dan mengelola

kelangsungan organisasi dan bahkan bentuk-bentuk relasi interpersonal para

anggotanya. Maka selain ritual-ritual, peraturan-peraturan dan bahkan

konsekuensi hukuman pun disediakan dalam organisasi ini. Beginilah setiap

organisasi, apalagi institusi (yang memiliki induk kitab hukum berdasar

konstitusi) biasanya membangun kesadaran eksistensialnya. Maka sekali lagi

pertanyaan diatas semakin menguat, apakah gereja masih merupakan tempat yang

aman bagi kebebasan ekspresi orang untuk bergumul dengan sesamanya dan bergaul

dengan Tuhannya?

Dalam beberapa kasus

yang membuat geram para pejabatnya, terutama jika hal itu berkaitan dengan tabu

terbesar yang disembunyikan ketat sebagai kesombongan identitas diri, gereja

terbukti tidak mampu lagi menjadi tempat yang aman. “Pelanggaran” terhadap

otoritas gereja sebagai pemegang tafsir formal tentang moralitas dan sistem

relasional – yang biasanya dengan perasaan tanpa dosa mendasari legitimasinya

pada kenyamanan umum – bisa jadi sangat mengancam dan membuat seseorang

kehilangan kenyamanan dan keamanan hidupnya. Kasus perceraian, mempraktekkan

ritual dari denominasi lain (seperti babtis ulang) dan tradisi budaya yang

dianggap “non gerejani”, dan apalagi mempertanyakan kode etik dan mekanisme

kelayakan para pemimpin gereja, masih banyak dijumpai berakhir dengan perasaan

tidak aman dan tidak nyaman pada berbagai pihak.

Godaan Kekuasaan

Setiap

kelompok-komunitas, organisasi, maupun institusi dalam bentuk yang

bermacam-macam selalu berada dalam godaan kekuasaan. Godaan untuk menjadi

berkuasa. Godaan untuk menguasai dan menunjukkan bahwa kekuasaannya itu

berpengaruh terhadap kehidupan orang. Godaan seperti inilah yang sering menjadi

alat permainan dalam membangun mekanisme pengelolaan hubungan interpersonal. Dan

ketika kekuasaan sudah menjadi mekanisme penentu bentuk-bentuk relasi

interpersonal dalam sebuah kelompok-komunitas atau organisasi-institusi maka

secara alamiah dibutuhkan sebuah sistem yang mengikat bersama. Sistem memang

diperlukan, tetapi sistem bukanlah hasil atau kebutuhan sebuah kekuasaan.

Sistem sebenarnya dibuat untuk melayani manusianya, para anggota kelompok atau

organisasi. Ketika sistem dianggap sebagai alat kekuasaan, maka seluhur dan

sesuci apapun sebuah komunitas dan organisasi, dia akan menghadapi kenyataan

penindasan pada orang-orangnya sendiri. Namun begitulah godaan kekuasaan.

Membuat orang mudah tidak sadar bahwa sistem yang dibangun dalam sebuah

komunitas atau organisasi sesungguhnya bisa dikatakan ada atau eksis jika

melayani manusianya.

Sebagai sebuah contoh.

Ketika orang bicara soal toleransi, yang sebenarnya berarti ambang batas yang

bisa diterima oleh seseorang atau sebuah kelompok, apakah yang terpikirkan?

Toleransi terlalu mudah diucapkan ketika orang menjumpai perbedaan. Bahkan

dengan semena-mena kadang diartikan sekedar sebagai penghibur diri bahwa

sekalipun berbeda (entah bagaimana) sebenarnya kita sebagai manusia selalu

harus menmukan kesamaan-kesamaan. Toleransi bahkan dianggap sebagai bentuk

penerimaan apa adanya, pun terhadap tindakan jahat anti kemanusiaan. Oleh

karenanya selalu dibutuhkan penjaga toleransi, penjaga damai, penjaga

perbedaan-perbedaan. Inilah logika yang terbangun dalam sebuah sistem komunal

yang berasal dari godaan kekuasaan. Ada pengandaian umum bahwa, toh pada

akhirnya ada kekuasaan tertentu (entah itu negara, atau Yang Illahi) yang akan

mengadili dan menghakimi keragaman itu serta menentukan aturan terbaik bagi

semua. Bukankah begitu logika yang melahirkan SKB pendirian rumah ibadat?

Pembentukan FKUB dan bahkan segala bentuk proyek politisasi agama yang telah

membuat negara dan institusi di bawahnya bukan lagi tempat aman bagi orang beragama?

Dengan demikian

nampaklah bahwa pengembaraan menemukan tempat paling aman itu mengalami

kesulitan – kalau tidak mengalami kegagalan – tepat ketika seseorang memasuki

sebuah komunitas atau organisasi tertentu. Maka timbul pertanyaan, adakah organisasi

alternatif yang melampaui kesadaran alamiah dibawah godaan kekuasaan seperti

itu? Disinilah pengalaman paling penting yang saya alami. Tentu sebagai seorang

pencari, ada kalanya tanda-tanda yang setidaknya menunjukkan harapan perlu

segera diselami dan dirasakan. Pengalaman paling berharga itu adalah ketika

menemukan para sahabat yang mengarusutamakan dialog dalam mengelola interaksi

interpersonalnya melampaui segala bentuk godaan kekuasaan, legalisasi, sistem

moral, apalagi dogmatisasi keagamaan.

Gusdurian

Sudah cukup lama saya

mengagumi Gus Dur (K.H. Abdurachman Wahid) dan sudah cukup banyak tulisan dan

pikiran beliau mempengaruhi cara pandang saya tentang agama, politik

kebangsaan, pluralisme, dan terutama penerimaan dan pembelaan pada orang atau

kelompok kecil lemah tak berdaya. Seorang model pemimpin agama yang sangat

susah dijumpai di Indonesia bahkan di dunia. Resiko demi resiko ditantangnya

dengan senyuman penuh humor memberi tanda bahwa apapun keadaannya, kebahagiaan

tiap orang itu penting dan memberi ruang untuk berkembang baik dalam pemikiran

baru maupun pada kesadaran baru. Jelas sebagai orang Kristen, saya tidak

mendapat keleluasaan ekstra untuk bisa mendengar dan berinteraksi langsung

dengan gagasan-gagasan keagamaan beliau. Tapi dari banyak refleksi keagamaan

yang disampaikannya nampak jelas bahwa beliau dalah figur yang konsisten dalam

membangun praksis hidupnya. Itulah sebabnya, nilai-nilai keutamaan hidup (values) beliaulah yang sangat kuat hidup

di dalam hati banyak orang di Indonesia, apapun agama mereka. Begitulah ketika

saya mendengar banyak kawan membicarakan tentang munculnya komunitas Gusdurian

yang berusaha secara praksis mentransformasikan nilai-nilai yang dihidupi oleh

Gus Dur dengan sukacita saya berusaha menjadi bagiannya.

Dengan latar belakang

pengalaman bahwa tidak semua komunitas atau organisasi sosial itu pasti

berbasis nilai, saya merasa perlu untuk mengadakan pemetaan dan penjajagan.

Namun karena yang namanya komunitas atau organisasi sosial itu yang terutama

dan terpenting adalah manusianya, maka dalam komunitas ini, pertama kali dan

yang terutama adalah saya berjumpa dengan beberapa kawan baru yang ternyata

juga memiliki impian dan harapan yang sama dengan saya. Yaitu menemukan tempat

paling damai di dunia diantara orang-orang yang mampu melampaui prejudice dan yang berani menghayati

hidup beragamanya melampaui asumsi-asumsi primitif pemecah belah dan penghancur

kemanusiaan. Beberapa kawan saya ketemukan, sesungguhnya merekalah yang

menemukan saya. Berdiskusi bersama dengan kakraban kehangatan tentang banyak

hal yang terjadi di tengah masyarakat. Beberapa kali terlibat dalam aksi-aksi

penyuaraan perdamaian dan kemanusiaan. Dan seringkali berefleksi bersama

bagaimana bertumbuh menjadi manusia seutuhnya.

Ketika perjumpaan itu

semakin intens berada dalam level

personal yang tidak lagi sekedar status kawan di media sosial atau sekedar sama-sama

tercatat dalam buku induk organisasi tertentu, maka refleksi yang tumbuh lebih

pada bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang paling disyukuri dimiliki

oleh tiap-tiap pribadi daripada menyibukkan diri dengan pengukuhan identitas.

Saat itulah, tempat aman dapat mulai dibangun bersama. Tanpa tembok, tanpa

birokrasi, dan tanpa segala bentuk pemisahan sosial yang dilekatkan sebagai

identitas personal seperti jenis kelamin, agama, etnisitas, usia, asal daerah,

dan lain sebagainya. Tempat aman seperti ini perlu dikerjakan terus, karena

tidak pernah sekali jadi dan lalu merasa mapan. Dialog yang dibangun dilandasi

pada semangat penghargaan, penghormatan, dan kepercayaan adalah pondasi yang

paling kokoh untuk membangun tempat aman. Bahwa setiap anggota komunitas

kehadirannya adalah berharga dan penting bagi dirinya sendiri, bagi orang lain,

dan bagi dunia ini. Bahwa setiap orang dapat berpartisipasi berdasarkan talenta

dan minat terbaik yang sudah dikaruniakan Tuhan padanya. Begitulah perjumpaan

menemukan makna sakralnya dan nilai-nilai keutamaan hidup menjadi tindakan yang

paling efektif.

Mungkin kita bertanya,

mengapa nilai-nilai yang bisa menciptakan ruang paling aman bagi kehidupan

bersama yang plural? Yang pertama dan sangat mendasar adalah kesadaran bahwa

sejak dari penghargaan kita pada diri sendiripun kita menjumpai pluralitas.

Menghargai diri otentik yang plural itulah yang akan memampukan seseorang untuk

berani melihat perbedaan yang ada pada diri orang lain. Demikian seterusnya,

hingga setiap anggota komunitas saling melihat bahwa keberbedaan itu adalah

anugerah yang perlu disyukuri. Dengan langkah awal ini, nilai-nilai personal

(yang bisa berasal dari agama, ilmu, ketrampilan, kepekaan, kepedulian,

perasaan, dan sebagainya) mendapatkan tempat untuk saling diekspresikan dengan

merdeka. Semakin nilai-nilai personal itu diwujudkan dengan keterbukaan dan

kejujuran, maka semakin pula sebuah komunitas dapat menghidupi dirinya. Semakin

komunitas terbangun dengan kekuatan keragaman nilai-nilai semakin dialog

menjadi intensif, dan semakin relasi interpersonal semakin kokoh.

Agama yang

masing-masing dipercaya oleh tiap-tiap anggota komunitas adalah roh yang akan

sangat berperan penting pada saat ia meneguhkan nilai-nilai keutamaan hidup

bersama. Dalam posisi seperti ini, agama dihayati, diyakini, dipercaya, dipelajari,

dan dipraktekkan secara nyata karena menjadi nafas hidup nilai-nilai kehidupan

bersama itu. Agama dan kepercayaan dengan demikian menemukan kembali

fitalitasnya bagi kelangsungan kehidupan manusia dan alam semesta ini. Inilah

yang biasanya disebut sebagai dialog kehidupan, sebuah proses bertumbuh bersama

untuk menghargai berkah anugerah yang illahi dalam mewujudkan kehidupan yang

manusiawi. Dalam dialog kehidupan, agama memiliki peran penting dalam menyediakan

tempat aman bagi kemanusiaan melampaui segala bentuk dogmatisasi, sistem dan

struktur yang dimilikinya.

Tempat paling aman di Bumi

Inilah proses panjang

perjumpaanku dengan kawan-kawan yang kemudian secara bersama-sama menemukan

wadah bersama dalam organisasi berbasis nilai yang disebut Gusdurian. Merekalah

orang-orang penting dan amat berharga yang menemaniku, bahkan bisa disebut

berjalan bersama mengiringi aku, sebagai manusia yang tidak sempurna, untuk

menemukan tempat paling aman. Pada saat kami bersama-sama, entah disebuah

rumah, di warung kopi, di tengah demonstrasi, di tempat-tempat yang disucikan,

dimanapun, kami merasakan ada ruang aman untuk menjadi diri otentik. Dengan

terus mengingat bahwa peluang untuk menunjukkan nilai-nilai kehidupan itu dapat

terjadi setiap saat dan dalam tiap kesempatan, aku merasakan bahwa yang disebut

tempat paling damai di bumi adalah disini. Tepat diantara peristiwa perjumpaan

dengan penerimaan tulus terjadi, tepat ketika segala perbedaan dihargai dan

disyukuri sebagai roh yang menghidupi, dan tepat dimana kejujuran dialog

menjadi bahasa yang terus menerus membahagiakan.

Karena bagiku,

menjumpai Tuhan tidak lain adalah menjumpai segala ciptaanNya termasuk segala

anugerah terbaik yang dimiliki oleh tiap-tiap makhluk. Menghormati Tuhan dengan

demikian juga tak lain adalah menghargai dan menghormati segala ciptaanNya itu.

Begitulah tempat paling damai di bumi, bagiku.

Komentar